|

书法和写字

书法是写字吗?不是。

但是我之前对书法的理解就是写字,后来和老师学习书法一段时间后,我觉得如果把书法仅仅理解成写字,只是字写得好看就行,这个认识也是局限了。

我交作业的时候,经常是翻一翻找一找挑字写得相对来说还过得去的交。但是我注意到老师她看的其实不是字,她更注重看的是一个整体,是你写的这些字在这张白纸上的整个布局怎么样,书法有个专业术语,叫“布白”。

写字,你单单写一个字其实还是相对容易的,但是你要在一张白纸上写一篇书法,你每个字的安排,和上下左右的距离,字和字之间的,行与行之间,列与列之间的间距,你写得是不是直,是不是顺,是不是有行气,而且因为每个字它笔画是不同的,有大有小,有繁有简,所以你是否能让它左右上下都平衡,这个是不容易的。

如果每个字你都用同样的着墨,用同样的力气去写,就很容易头重脚轻上下失衡。所以书法其实是要看整篇的,你整体看下来,是不是舒服,是不是气韵流动,这个是难的。

再具体到每个字上,除了笔画细节,其实结体要更重要,就是每个字的结构,上下,左右,里外,跟盖房子一样,结构对了框架搭好了,笔划反而就次要一些。但是如果你结构错了,基石塌了,笔划再好也不行的。

另外就是读帖是非常重要的,读帖的时间其实应该比你真的下笔写的时间要更多。

读帖就跟读乐谱五线谱一样,最重要的就是要细致,要仔细观察,要注意看细节。

看字与字之间的距离,布白,每个字的起笔,运笔,笔势方向,藏锋,出锋,笔划之间的连线,包括你看得到的和你看不到的连线,就是这些若隐若现的动态连线构成了整篇书法的笔意。

我们中国人很讲究看书法看一个行气,结果老外学书法真的就是简单直接。

老师她教很多本地学生,然后她说他们看中国书法中国字的角度,可以说真的是让人耳目一新。比如说“入”字,我们中国人看就是一撇一捺,而他们加拿大人看,会说,哦,这个字是两条曲线,然后曲线之间的夹角是90度。。。。。

我刚听到的时候觉得很好笑,真的是当笑话来听的,觉得他们什么都不懂,怎么会从勾股定理90度夹角这个角度去看中国书法呢,这么死板,这么没有情趣,这么没有美感。。。。。

但是!但是在我真的下笔写这个”入”字的时候,我会觉得说用大老外们这个理工科的思维角度去读帖真的太实用了好吗!

如果我在写完一撇之后,心里想到这个夹角它是大概90度的,那这个捺我就不会写得太夸张太离谱,这个字就不会倒,它结构就立在那里了。

所以代入到他们的视角里,其实他们这个看书法笔画的角度对于字的结体是非常实用的。我现在都会不自觉有时候看一下从这个笔画到下一个笔画,也会想说哎,这个夹角是多少度。。。。。

我老师跟我感慨说,她跟这些本地加拿大学生其实学到很多,因为他们非常真挚,非常认真。

这个老话讲一个是教学相长,教的同时也是在学习。另外就是不同文化背景不同思维模式的人,其实他们看事物的角度是能够跟你形成一种互补的,能够完善你提升你的,只要你不闭塞,能抱着一种开放的,学习的,包容的姿态。

篆书虽然是入门的书体,但是老师觉得篆书其实是非常难写好的,因为它笔画非常简单,也很讲究对称,看上去越简单的书体其实你想要写好反而越不容易。

她觉得篆书如果你不能写到一种naive的很天真很自然的风格,就容易变得非常死板,包括颜真卿柳宗元欧阳询宋徽宗的字也是如此,都是风格特别突出,那种看起来容易写起来难的。

所以她让我楷书上学习诸遂良的字,有一点行楷的风格,清远萧散,行书上则学习王羲之,温雅空灵。

她说米芾的字其实也是学王羲之的,所以学习“二王”这一脉才是学书法的经典。

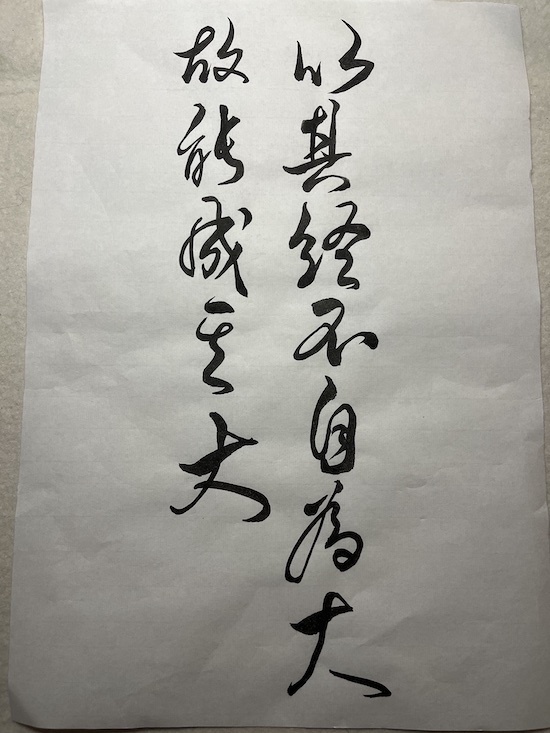

确定好方向,接下来就是临帖,临经典的碑帖,第一个临摹的就是诸遂良的《阴符经》。

按照老师的话说,就是自此我的书法学习进入到了一个新的阶段, a new era in calligraphy。

祛骄戒燥,沉心静气,日日精进,是我想要的。

|

发表评论